东北地理所在沟道调控自然降雨下黑土区农业集水区径流、泥沙、氮和磷的流失模式取得进展

我国东北黑土区是世界四大黑土区之一,为我国重要的商品粮基地。土壤侵蚀,尤其是沟道侵蚀严重威胁东北黑土区的生态环境与粮食生产能力。目前,东北黑土区约有66.67万条侵蚀沟,切沟作为农业生态系统中土地退化的重要指标,是连接上坡和下游河流和湖泊等水体的关键纽带。然而,在降雨过程中沟道如何调节径流、泥沙及其携带的氮、磷流失却知之甚少,限制了对东北黑土区以土壤侵蚀防治与非点源污染控制为目标的水土保持措施与土地利用优化布局。

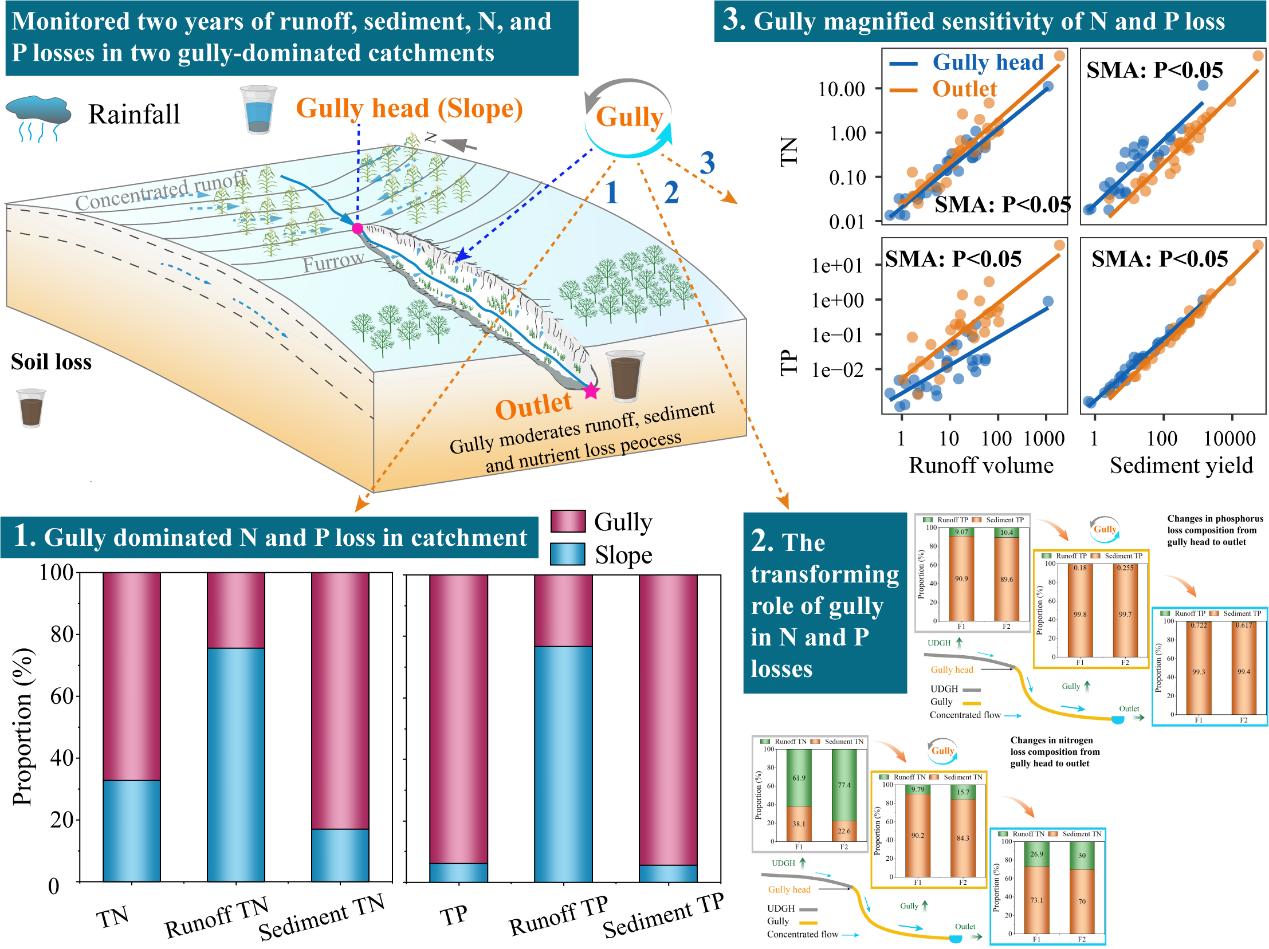

近日,东北地理所黑土退化与修复学科组郭明明研究团队在降雨下沟道调控东北黑土区农业集水区径流、泥沙、氮和磷的流失模式取得进展。该项研究以东北黑土区2条侵蚀沟所在集水区为研究对象,对2022、2023年所有次降雨过程中入沟和出流域的径流、泥沙、氮和磷流失过程进行了原位监测。结果表明:集水区63.9%的径流源自坡面,而沟道贡献了集水区95.1%的土壤流失量;在总氮和总磷流失中,沟道的作用也显著大于坡面,分别贡献了集水区总氮和总磷流失总量的71.6%和94.8%。径流与泥沙来源的空间异质性显著改变了氮磷流失形态,从坡面到沟道,总氮流失的主导形态从径流总氮转变为泥沙总氮,同时进一步提高了集水区内泥沙总磷流失的占比(>90%)。总氮和总磷流失对土壤流失过程的敏感性均显著高于径流过程(图1)。这表明,在以沟道为主导的集水区中,控制土壤流失比减少径流更能有效缓解农田氮、磷的流失,因此调流控蚀应作为农业集水区氮磷管理的优先策略。研究结果可为沟道主导型农业集水区的侵蚀防治和面源污染治理提供科学依据。

图1 自然降雨下沟道对所在集水区径流、泥沙和养分的调控作用

研究成果近期发表在中国科学院一区Top期刊《Journal of Hydrology》上,黑土退化与修复学科组特别研究助理陈卓鑫为论文第一作者,郭明明副研究员为通讯作者。研究得到中国科学院战略性先导科技专项(XDA28080503)和东北地理所青年科学家小组项目(2023QNXZ03)联合资助。

论文信息:

Zhuoxin Chen,Mingming Guo*,Xin Liu,Lixin Wang,Qiang Chen,Jiarui Qi,Qingsong Shen,Xingyi Zhang. Gully transforms the loss pattern of runoff,sediment,nitrogen,and phosphorus in agricultural catchment of Northeast China. Journal of Hydrology,2025,660,133503.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133503

附件下载: