东北地理所在旱田黑土酸化机制及调控研究取得系列进展

黑土作为我国重要的农业资源,其健康状况直接关系到粮食安全与生态平衡。然而,东北黑土区土壤因长期“重用轻养”,不仅已呈现出变薄、变瘦、变硬的退化特征,也存在黑土变酸的退化问题,其潜在影响黑土区的粮食生产和土壤资源的可持续利用。然而,目前针对黑土酸化的系统性研究仍显不足,尤其是在长期不同种植制度与施肥模式对酸化机制的影响方面,以及在轮作和田间管理条件下黑土酸化程度与作物养分移除之间的关系上,尚缺乏深入探讨。

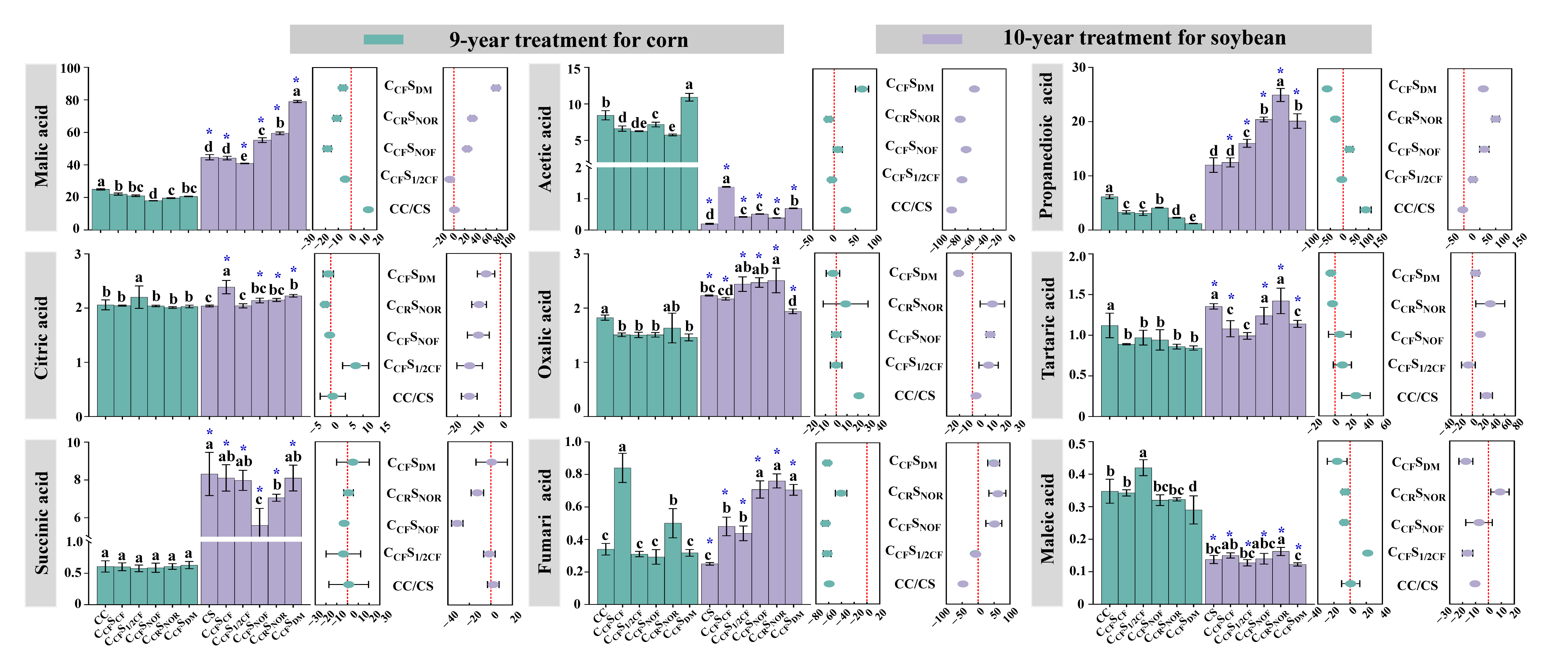

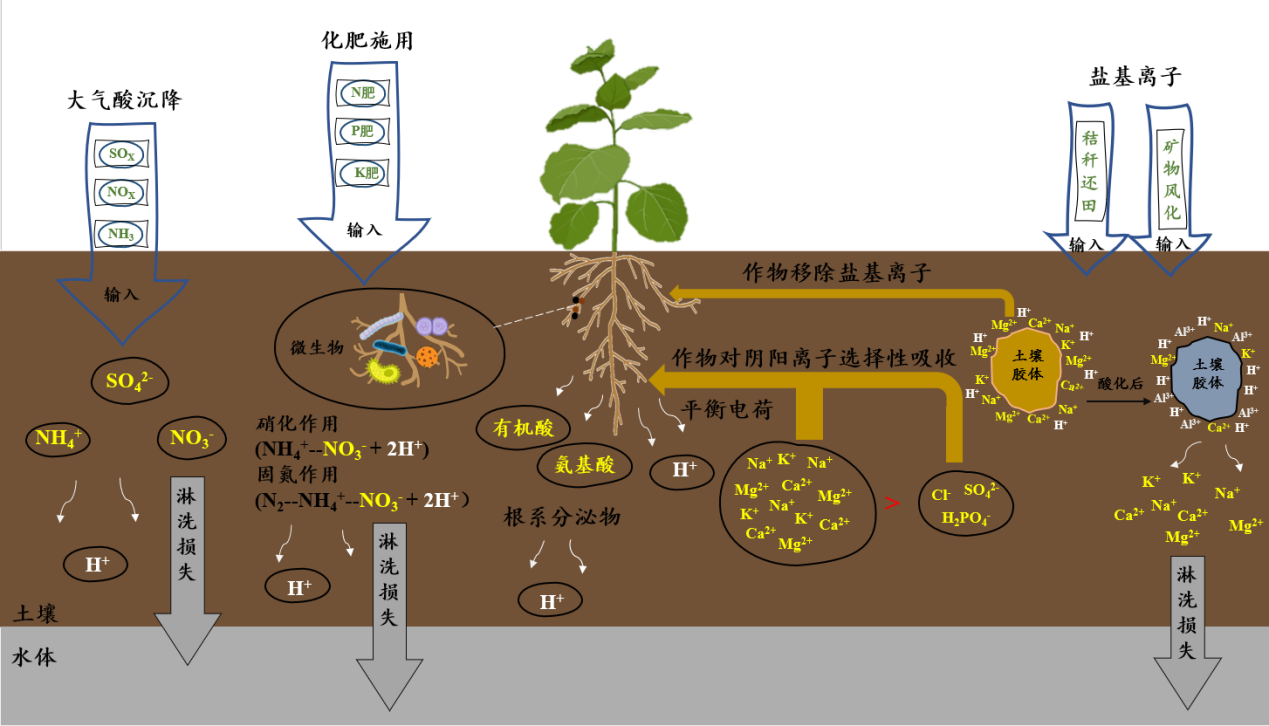

东北地理所农田分子生态学科组科研人员基于长期田间定位试验,系统解析了玉米-大豆轮作与连作模式下,不同施肥及有机物料管理措施对作物生育期间土壤低分子量有机酸种类、数量及其与土壤酸化指标间的关系;在连作、轮作、施肥措施和作物秸秆还田条件下通过作物移除的阴离子和阳离子来计算净H⁺、总H⁺和OH⁻的生成,并探讨长期管理对作物离子移除差异的响应,从而揭示净H⁺生成与土壤酸化之间的关系。研究结果表明,种植玉米土壤中,低分子量有机酸(LMWOAs)主要为苹果酸、乙酸和丙二酸,而种植大豆土壤中,低分子量有机酸主要为苹果酸、丙二酸和琥珀酸。连作显著改变了玉米拔节期和大豆开花期土壤LMWOAs含量(图1)。此外,作物生长旺盛期土壤LMWOAs和盐基离子总量对黑土农田土壤酸化过程的影响与作物种类及田间管理措施密切相关。玉米和大豆移除产生的净H⁺可能分别导致土壤pH每年下降0.053-0.074和0.032-0.045个单位。研究认为,土壤pH的变化并不完全与作物盐基离子移除相关,粪肥施用与轮作结合是缓解土壤酸化的有效方法,粪肥缓解土壤酸化的效果优于秸秆还田。大气酸沉降、施肥与管理方式、作物种植类型以及作物秸秆离田的盐基离子移除作用是黑土酸化主要原因(图2)。上述研究揭示了黑土酸化的本质与关键过程,为东北旱田黑土土壤酸化机理提供了重要的理论支撑,也为研发有效的防治酸化措施奠定了科学基础,对保障粮食稳产高产、维护国家粮食安全具有重要战略意义。

图1 不同处理中9种低分子量有机酸的浓度及其相对于常规施肥处理的相对百分比变化

图2 农田土壤酸化的主要原因

相关成果发表在中国科学院一区Top期刊《Soil Tillage and Research》以及《Agronomy-Basel》、《土壤与作物》、《土壤》和《土壤通报》期刊,研究工作由农田分子生态学科组徐影博士研究生、苏亚飞硕士研究生、于镇华副研究员、李彦生副研究员和刘晓冰研究员共同完成。相关研究得到中国科学院战略性先导科技专项(XDA28100200)、国际大科学计划培育专项项目“世界黑土退化机理与阻控技术研究”(131323KYSB20210004)、国家重点研发计划项目(2021YFD1500700)和世界黑土联合会项目(ANSO-PA-2020-12)联合资助。

论文具体信息如下:

[4] 徐影, 李彦生, 刘晓冰, 金剑, 于镇华*. 长期施肥改变玉米大豆轮作/连作黑土农田酸化速率和酸中和容量. 土壤, 2024, 56(4): 750-759. http://soils.issas.ac.cn/html/tr/2024/4/tr202309220381.htm.

[5] 徐影, 于镇华*, 李彦生, 包文彬, 张春雨, 刘晓冰. 土壤酸化成因及其对农田土壤-微生物-作物系统影响的研究进展. 土壤通报, 2024, 55(2): 562-572. http://www.trtb.net/cn/article/id/7a9d28d2-5748-42c0-8bec-086ec56a60e8

附件下载: